Fray Luis de León, grabado hacia 1599 por Francisco Pacheco (1564-1644) en su Libro de descripción de verdaderos retratos, ilustres y memorables varones,

Museo Lázaro Galdiano. (Wp)

Fray Luis define su obra poética

Obras Poéticas divididas en tres libros. A don Pedro Portocarrero, Fray Luis de León. (Extracto).

Entre las ocupaciones de mis estudios en mi mocedad, y casi en mi niñez, se me cayeron como de entre las manos estas obrecillas, a las cuales me apliqué más por inclinación de mi estrella que por juicio o voluntad. No porque la poesía no sea digna de cualquier persona y de cualquier nombre, sino porque conocía los juicios errados de nuestras gentes, y su poca inclinación a lo que tiene alguna luz de ingenio o valor, y entendía las artes y mañas de la ambición y del estudio, del interés propio y de la presunción ignorante, que son plantas que nacen siempre y crecen juntas y se enseñorean ahora de nuestros tiempos. Y así, tenía por vanidad excusada, a costa de mi trabajo, ponerme por blanco a los golpes y mil juicios desvariados, y dar materia de hablar a los que no viven de otra cosa.

Señaladamente, siendo yo de mi natural, tan aficionado al vivir encubierto, son tan pocos los que me conocen, que se pueden contar por los dedos.

Son tres partes la de este libro:

En la una van las que yo compuse mías.

En las dos postreras las que yo traduje de otras lenguas, de autores, así profanos, como sagrados. Lo profano va en la segunda parte, y lo sagrado, que son algunos salmos y capítulos de Job, van en la tercera.

De los que yo compuse, juzgará cada uno a su voluntad; de lo que es traducido, el que quisiere ser juez pruebe primero qué cosa es traducir poesías elegantes de una lengua extraña a la suya, sin añadir ni quitar sentencia, y con guardar cuanto es posible las figuras del original y su donaire, y hacer que hablen en castellano, como nacidas en él y naturales.

No digo que lo he hecho yo, ni soy tan arrogante; más he pretendido hacerlo, y así lo confieso. Me incliné a ello sólo por mostrar que nuestra lengua recibe bien todo lo que se le encomienda, y que no es dura ni pobre, como algunos dicen, sino de cera y abundante para los que la saben tratar.

Mas esto, caiga como cayere, que yo no me curo mucho de ello, sólo deseo agradar a Vuestra Merced, a quien siempre pretendo servir; y el que no me conociere por mi nombre, conózcame por esto, que es solamente de lo que me precio y lo que, si en mi hay cosa buena, tiene algún lugar.

• • •

Vaya por delante mi agradecimiento permanente a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que, desde hace muchos años, facilita enormemente la tarea de todo aficionado a la Literatura.

En este caso, me he servido también del trabajo publicado en 2017 por Lía Schwartz y Samuel Fasquel -Université París-Sorbonne-, sobre la edición de la poesía de Fray Luis encargada por Quevedo, según los cuales, si bien, él mismo no parece haber participado apenas en su preparación, tuvo la brillante idea de hacerla publicar; no sabemos todavía, si por verdadera admiración hacia el viejo poeta –fallecido en 1598-, o por otras causas, puesto que eso es lo que intentamos deducir, ya que, a decir verdad, Quevedo, el genial, se mueve en un mundo de contradicciones, cuyas causas, hasta el presente no me ha sido posible descifrar, a pesar de considerar muy atentamente, todas las opiniones posibles.

Por ejemplo, expresa su más viva adoración hacia una expresión poética que ya estaba superada en general, y en particular, por él mismo. Por otra parte, dedica la edición al Conde-Duque de Olivares, al que también dirigiría aquellos versos geniales, insultantes y casi amenazadores, que empiezan diciendo:

No he de callar por más que con el dedo,

ya tocando la boca o ya la frente,

silencio avises o amenaces miedo.

¿No ha de haber un espíritu valiente?

¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?

¿Nunca se ha de decir lo que se siente?

Empleando el lenguaje llano que don Francisco dice admirar, pero que no practica, al menos por escrito, cabría aplicarle aquello de: “genio y figura”, porque ambas condiciones las cumple sobradamente, en el arte literario y en sus actitudes personales.

En realidad, creo que sabemos tan poco de Quevedo, como de Cervantes, por ejemplo, -aunque este desconocimiento sea lo único que ambos tendrían en común-.

Ya habíamos apuntado que Quevedo “execraba” de los conversos y sabemos que esa era la procedencia de Fray Luis, del mismo modo que sabemos que maldecía de Olivares, al que sin embargo proclama como buen entendedor, escritor y excelente crítico, cuando no de extraordinario hombre de gobierno… hasta que contrae una deuda con la banca judía, lo que, en opinión de Quevedo, llevaría a la ruina a un reino completamente arruinado.

He tratado, en fin, de aclarar el embrollo y comprender a este genio, del que admiro la obra, pero cuyo verdadero pensamiento creo desconocer casi absolutamente. Puedo adelantar que no lo he logrado. Tal vez algún lector con más ingenio o suerte lo consiga.

• • •

Quevedo prologa la obra poética de Fray Luis

Aunque no se publicó hasta 1631, Parece que Quevedo había redactado su erudito y pesado prólogo-dedicatoria, muy probablemente, en 1625. Teniendo en cuenta que Góngora murió en 1627; vivía cuando Quevedo escribió, pero no cuando su comentario apareció impreso. Así pues, cuando los ataques de este, arrecian contra lo que había dado en ser llamado “culteranismo”, es posible que, en un principio pensara en Góngora, aunque su nombre no aparezca, pero el resultado –que debía ser la presentación de la poética de Fray Luis-, es más bien un ataque general a los seguidores y admiradores del poeta cordobés, que los tenía y siempre los tuvo.

Es sabido asimismo que la denominación “culterano”, que se contrapone a la de “conceptista”, como se llamó al estilo defendido y teóricamente practicado por Quevedo, debería ser lógicamente, “cultista”, pero, pensemos en su tiempo y deduciremos que “culterano” suena muy parecido a “luterano”, y quizás es algo que interesaba resaltar, ante la posibilidad de poner en duda la ortodoxia de los seguidores del nuevo e innovador “culto literario”, en una época en que la Inquisición actúa con las manos libres ante la menor sospecha.

Es un hecho, como veremos; Quevedo utiliza su prólogo para ofrecer una prolija explicación de sus principios literarios, no para hablar de la poesía de Fray Luis, como ya hemos apuntado, pues aquel viejo estilo estaba ya muy lejos de lo que tanto él, como Góngora, escribían.

• • •

Obras propias y traducciones latinas, griegas e italianas... Avtor el doctissimo, y Reuerendissimo Padre Fray Luis de Leon, de la gloriosa Orden del grande Doctor, y Patriarca san Agustin. Sacadas de la librería de don Manuel Sarmiento de Mendoça…

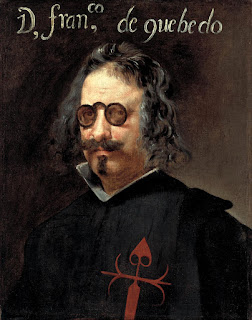

Dalas a la Impression don Francisco de Quebedo Villegas, Cauallero de la Orden de Santiago.

Ilústralas con el nombre y la proteccion del Conde Duque gran Canciller, etc. Olivares.

En la Imprenta del Reyno, año M.DC. XXXI.

• • •

Dedicatoria de Quevedo al Conde Duque de Olivares.

Quevedo había sufrido sordas represalias, a causa, se dice, de “sus estrechos vínculos” con el duque de Osuna, -quizás sería más exacto decir, complicidades-; sordas, porque nunca hubo una acusación firme que justificara su destierro, la fulminante caída del duque y la prisión de ambos, y complicidades, porque, parece evidente, que en el asunto de Venecia, Quevedo fue parte muy activa en la trama, jamás aclarada o declarada, aunque todo parece indicar, que el delito de ambos, fue el fracaso de sus planes, acaso no muy mal vistos, aunque con disimulo, en la Corte madrileña, convenientemente sobornada por mano del propio Quevedo en calidad de embajador, como demuestra la correspondencia del genial espadachín con Osuna, en tiempos del ínclito Lerma.

El hecho es que, para entonces, Quevedo, muy acostumbrado a codearse con la Corte, abrigaba la intención de aproximarse ahora a Olivares y, al efecto escribió -como apunta Elliot-, su poema titulado Epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos, escrita a Don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, en su valimiento, « alrededor de 1625.

Sin embargo, tres años después (1628) escribe el Memorial en defensa de Santiago, al que seguiría: Su espada por Santiago, obras en las que se oponía radicalmente a la posibilidad de que Santa Teresa compartiera el patronato de España, con Santiago, actitud con la que se enfrentaba al proyecto deseado y patrocinado, tanto por Olivares, como por el rey.

Acto seguido, fue condenado durante unos meses al destierro, por causas que tampoco son conocidas, en su propiedad de La Torre de Juan Abad, pero en 1629, el vate se hallaba de nuevo en la Corte cimentando su amistad con el Valido. De acuerdo, de nuevo con Elliot, por entonces dedicó al Conde-Duque varias obras, como fueron:

-Fiesta de toros literal y alegórica; romance,

-Cómo ha de ser el privado; comedia, y

-El chitón de las tarabillas.

Esta última obra, aparentemente escrita en alabanza del Valido, presentaba, en el tono habitual de Quevedo, ciertas críticas, debidas, quizás, al hecho de que su actitud no era sincera, sino que pretendía –y esto no era nuevo en él-, aproximarse al centro del poder, que ahora ostentaba Olivares. Lo cierto es que la supuesta amistad entre el poeta y el mandatario se deterioró paulatina, pero gravemente. La dedicatoria es de 1629, y en 1639, Quevedo estaba preso en San Marcos de León. No olvidemos que, si bien la dedicatoria fue escrita en 1629, no se publicó hasta 1631.

Al parecer, si Quevedo hubiera podido establecer una amistad verdadera con el Valido, la figura y el poder de este, habrían servido para avalar su furibunda postura literaria, contra los seguidores o imitadores de Góngora, a la vez que el Valido tendría lo que podríamos llamar, el apoyo social de aquellos que pensaban igual que Quevedo.

Se suele decir que las diferencias entre ambos poetas, sólo eran de carácter literario y que se proyectaban socialmente de forma muy llamativa y teatral, pero la distancia entre ambos es tal, y tan insuperable, que quizás habría que pensar en notables tendencias de planteamiento, que hoy llamaríamos político. No es posible creer que, en este campo, el sentimiento general del reino en aquel siglo fuera uniforme.

Si Quevedo hubiera logrado sus proyectos, Olivares se habría convertido en un enemigo del Culteranismo y los Gongoristas, y Quevedo habría alcanzado incluso la posibilidad de anular el discurso de aquellos, que, insistamos, no sólo podía ser de carácter poético literario.

Quevedo también atacaba la nueva tendencia en sus obras:

Discurso de todos los diablos, de 1628,

La Culta latiniparla, de 1629, y

Aguja de navegar cultos de 1631.

Es posible que se hiciera con el manuscrito de fray Luis, posiblemente, en su viaje a Andalucía en 1624, pero pasaron cinco años antes de que firmara la dedicatoria al Conde-Duque. Probablemente lo pensó mucho, porque no lo necesitaba para producir un fácil alegato contra Góngora y sus seguidores, a los que no menciona ni cita directamente. Aun así, sorprende semejante ataque, cuando la idea era hablar de fray Luis, pero quizá se comprenda mejor si consideramos que no podía atacar una forma de escribir que él mismo empleaba en ocasiones, en tanto que, lo que llamaremos estilo fray Luis, resultaba ya pasado de moda, a pesar de la calidad que garantiza su permanencia. Así pues, si no ataca propiamente el estilo culto, pero tampoco admira sinceramente, el más llano, es que había otra u otras razones y que estas eran de carácter ideológico y, fallecido Góngora, se referían a una manera concreta de pensar.

En cierto modo, Góngora, se libró en aquella ocasión de la vejatoria lengua de Quevedo, pero sus seguidores, aquellos a los que podríamos denominar su escuela, tan amigos de novedades, y tan firmes defensores del estilo del maestro, no serían sino aquellos que se llaman hoy cultos, siendo temerarios y monstruosos.

Es un hecho que alrededor de 1629 Góngora era un poeta muy admirado; se le imitaba, se hablaba de él y era citado como un clásico. De hecho, ante la antología titulada Homero Español, publicado por López de Vicuña, en 1627, Quevedo no tuvo más remedio que admitir que el indiscutible renombre del poeta griego, convertido en adjetivo laudatorio, era adjudicado a Góngora, y no sólo eso, sino que, probablemente, cierta parte del reconocimiento de aquel, podía deberse, precisamente, a sus continuos ataques. Uno de los poemas de Góngora incluidos en la Antología en cuestión, era, ni más ni menos que el famoso:

Anacreonte español, no hay quien os tope,

Que no diga con mucha cortesía,

Que ya que vuestros pies son de elegía,

Que vuestras suavidades son de arrope.

¿No imitaréis al terenciano Lope,

Que al de Belerofonte cada día

Sobre zuecos de cómica poesía

Se calza espuelas, y le da un galope?

Con cuidado especial vuestros antojos

Dicen que quieren traducir al griego,

No habiéndolo mirado vuestros ojos.

Prestádselos un rato a mi ojo ciego,

Porque a luz saque ciertos versos flojos,

Y entenderéis cualquier gregüesco luego.

Góngora emplea el término “gregüesco” o calzón, que tiene cierta similitud con “griego”, cuando acaba de referirse a su “ojo ciego”.

Además del propio López de Vicuña, Chacón, Salcedo Coronel o Pellicer, también se situaron al lado de Góngora, y alababan y explicaban su obra como ejemplo de calidad, al tiempo que, por las mismas fechas, se preparaba la reimpresión del Polifemo.

Fue en estas circunstancias cuando Quevedo pensó en la poesía de Fray Luis como un antídoto, y se la dedicó a Olivares, con una carga que, de nuevo sólo podemos calificar de política, porque en aquel momento, la supuesta claridad expresiva del lenguaje “llano”, era entendida como sinónimo de patriotismo, frente a aquellos, cuya afición a los extranjerismos y otras “novedades”, nunca fue bien visto desde el conservadurismo reinante, defendido por Quevedo, más como postura social que literaria.

Es el caso pues que, en Quevedo, sobre el deseo de alabar a fray Luis, primaba la necesidad de criticar a sus adversarios, ya fueran literarios, políticos, o ambas cosas: estas obras grandes en estas palabras doctas y estudiadas, para que sirviesen de antídoto en público a tanta inmensidad de escándalos que se imprimen, donde la ociosidad estudia desenvolturas, cuanto más sabrosas, de más peligro.

«…de buena gana lloro la satisfacción con que se llaman hoy algunos cultos»... «por no decir lo que sin asco ni escrúpulo es lícito, hay algunos que dicen lo que es torpe y abominable»

A pesar de todo, Quevedo y otros que como él atacaban el proceder de los autores cultos, no hacía sino repetir ideas, que se habían convertido en tópicos. Aunque Quevedo era, y en cierto modo, sigue siendo, más popular que Góngora, sus violentos ataques, no hacen sino demostrar que el nombre de su rival –más que enemigo-, era enormemente respetado y había hecho escuela.

Consecuentemente, y tras aducir docenas de citas, latinas, griegas, y de otros autores renacentistas, a través de los cuales deja bien sentada su postura, más patriótica que literaria, Quevedo procede a la alabanza del estilo de fray Luis, como “antídoto” contra los excesos gongorinos, como castigo autorizado y eficaz que en los que hallare vergüenza dejará enmienda.

Su objetivo primordial no parece haber sido alcanzado. Sin embargo, es importante destacar, que la idea de ordenar e imprimir la poesía de fray Luis, alcanzó otro que seguramente no se había propuesto; que la obra de fray Luis, medio abandonada y mal conservada, haya llegado hasta hoy en buen estado y prácticamente completa, lo que sí constituye un logro que todos hemos de agradecerle.

Los versos de fray Luis por sí hablan; son el mejor blasón de la habla castellana y además, no tienen «comparación”, constituyéndose en un modelo, una autoridad literaria que oponer a quienes imitan a Góngora.

Insistamos, pues, en el hecho de que, Quevedo, veinte años más joven que Góngora, también lo había imitado; es fácil advertir en su obra la utilización de recursos similares a los de aquel; muy probablemente, aprendidos de su poesía, sin olvidar, además, la influencia ejercida sobre su formación, por aquel estilo expresivo que triunfaba en su juventud.

Tenemos, pues, que admitir que existen muchos puntos de contacto entre Góngora y Quevedo y admitir en ellos diversas formas de oscuridad que juegan de hecho una indiscutible función estética. (Cristóbal Cuevas García).

En definitiva, es muy probable que cuando comenzaron las críticas al cultismo, Quevedo se hallara aún envuelto en sus avatares políticos italianos, que respondían a una especie de toma de partido dentro de las posibilidades de la época, y que la tensión y el rechazo que le provocaban aquellos culteranos en el momento de la publicación de la obra de fray Luis, tal vez se hubiera agudizado, porque dentro de la lógica poética, o literaria, no es posible que rechazara la obra de Góngora en favor de la de fray Luis, aunque sólo fuera por la época en que le tocó vivir. No sé si sería excesivo pensar que, en realidad, Quevedo admiraba al Góngora poeta, pero una vez alineado en el terreno de juego contrario, no tenía la posibilidad de reconocerlo.

Y considerando esta posible incoherencia, cabría decir que, casi por las mismas razones, lo que tampoco queda claro en absoluto, es la sinceridad de la adhesión de Quevedo al Conde Duque, ni su admiración por Fray Luis.

Con respecto al primero, que condenó al escritor a prisión en 1639, por causas aún desconocidas –aunque imaginables-, Quevedo escribió, cuando fue informado de su fallecimiento: Bien memorable día debe ser el de la Magdalena, en que acabaron con la vida del conde de Olivares tantas amenazas y venganzas y odios que se prometían eternidad. Señor don Francisco, ¡secretos de Dios grandes son! Yo que estuve muerto día de San Marcos, viví para ver el fin de un hombre que decía había de ver el mío en cadenas.

En cuanto a Fray Luis de León, cuya obra era, en nuestro idioma el singular ornamento y el mejor blasón de la habla castellana, resulta terriblemente difícil compatibilizar su admiración hacia un descendiente de conversos, con el odio que destiló, dos años después hacia todos ellos, en su virulenta Execración.

● ● ●

Veamos, pues, aunque sea fragmentariamente, algunas de las lindezas expresadas por Quevedo, de cuyo conjunto, sólo cabe una deducción, del todo incoherente con la actitud expresada hacia el fraile agustino, de origen converso, delito que, como sabemos, fue el único probado por la Inquisición contra él. Y no cabe, por cierto, aducir que se trataba de una postura generalizada, que lo era, porque así se predicaba, sin duda, pero, especialmente entre los hombres de letras, había muchos que no pensaban del mismo modo.

● ● ●

Son los causantes de Todas nuestras calamidades… por la multitud de las fornicaciones de la ramera hermosa y favorecida, y que tiene hechizos, que vende las gentes en sus fornicaciones y las familias en sus hechicerías"… yo reconozco ser esta ramera la nación hebrea.

V.M. es él solamente todo católico monarca, grande por las virtudes, piedad y religión, sumo por el poderío y fuerzas. Amparáis el Santo Tribunal de la Inquisición, mano derecha y sagrada de Vuestra justicia, más precioso rayo de Vuestra corona, fortaleza inexpugnable de Vuestros reinos, tutela soberana de Vuestros vasallos.

Los gloriosos antecesores de V.M. expelieron de todos sus reinos la nación pérfida hebrea.

Las causas que obligaron a los progenitores de V.M. a limpiar de tan mala generación estos reinos se leen en todos los libros que doctísimamente escribieron varones grandes en defensa de los estatutos, iglesias y colegios y órdenes militares. No las callan las historias propias y extranjeras. Vulgar es, y de pocos ignorado, el papel que declara la causa de la postrera expulsión.

… cuenta el doctor Ignacio del Villar Maldonado de otro médico judío que se le averiguó haber muerto más de trescientas personas con medicinas adulteradas y venenosas, y que, todas las veces que entraba en su casa cuando volvió de asesinar los enfermos, le decía su mujer, que era como él judía: "Bien venga el vengador"; a que el judío médico respondía, alzando la mano cerrada del brazo derecho: "Venga y vengará."

Y hoy, Señor, en Madrid son muchos los médicos y oficiales de botica los que hay portugueses de esta maldita y nefanda nación; y son infinitos lo que andan peleando, con achaque de curar, por todos los reinos, y cada día el Santo Oficio los lleva de las mulas al brasero.

Todo esto debieron de reconocer y prevenir los señores reyes de feliz recordación, las leyes, los establecimientos y los sagrados cánones que, para todas estas cosas (fuera de la mercancía), mandaron precediese información de limpieza.

Por todo lo dicho, reconocieron el peligro y el contagio en pequeña participación de sus venas. El vaho de su vecindad inficiona, su sombra atosiga. Una gota de sangre que de los judíos se deriva seduce a motines contra la de Jesucristo

Yendo Colón primero a rogar con el nuevo mundo al rey de Portugal, no se le concedió, y le llevó al rey don Fernando porque le gozase quien desterraba a los judíos y le perdiese quien les acogió.

Ésta, Señor, es gente que produce plagas si los tienen y si no los arrojan.

¿Qué se puede esperar de los que crucificaron al que esperan y de los que, crucificado, le queman y de los que, quemado, condenan a muerte Su Sacra Santa Ley con edictos abominables?

Arrojen de todos Sus reinos esta cizaña descomulgada… detestable, pérfida, endurecida y maldita nación.

Y como yo conozco la grande religión de Vuestro ánimo y la benignidad esclarecida de Vuestro corazón, quiero informar a V.M. de la naturaleza precipitada, del natural dañado e injurioso de esta abatida y vilísima nación hebrea.

Enemigos de la luz, amigos de las tinieblas, inmundos, hediondos, asquerosos, subterráneos.

Sierpes son, Señor, que caminan sin pies, que vuelan sin alas, resbaladizos, que disimulan su estatura anudándola, que se vibran flecha y arco con su lengua en los círculos sinuosos de su cuerpo, que se encogen para alargarse, que pagan en veneno el abrigo que se les da. Fuego son que paga la vecindad en incendios y la acogida en ceniza,

Generación de hierro adúltera y viperina.

Señor, abominemos a los que abominó Dios y, en ellos y en sus hijos

Los judíos hoy son los puros ateístas.

Señor, los judíos es evidente que no creen nada.

Pues, Señor, quien buscare o se persuadiere que entre estos malditos ha de haber uno siquiera que haga bien no perderá sólo el tiempo, sin duda se perderá, pues pierde el respeto al propio Dios.

En tiempo del rey don Juan el Segundo, todos los cristianos viejos, acaudillados del dicho teniente y asistente, quemaron vivos todos los judíos de dicha ciudad y les saquearon sus bienes.

La primera cosa que aprenden es despreciar los dioses y dejar la patria… contra todos los demás tienen odio enemigo… me persuado que sólo permite Dios que dure esta infernal ralea para que, en su perfidia execrable, tenga vientre donde ser concebido el Antecristo.

Sobre los créditos contraídos por la Corona:

Vos con ellos tenéis asientos, ellos dan el oro, Vuestros ojos leen sus blasfemias y sacrilegios, Vuestros oídos están atormentados con sus abominaciones. Romped, Señor, los asientos, que menos es que romper la Ley. No reparéis en que los firmasteis con Vuestra mano.

Quemar y justiciar los judíos solamente será castigo. Quemar y hacer polvo su caudal, romper los asientos, será remedio.

Señor, se ha de empezar el castigo desde una puerta a otra puerta: esto es decir que en todas las puertas de Vuestros reinos han de hallar muerte y cuchillo.

Lo primero, Señor, como no se llaman vasallos de V.M. las enfermedades de Sus vasallos, así no se pueden llamar vasallos ni pueblo de V.M. los judíos, por ser plagas de Vuestros reinos y enfermedades de Vuestros vasallos. Son esponjas que el turco y todos los herejes empapan en el tesoro de España para exprimirlas en sus Sinagogas contra ella.

Y esta maldita nación, que, en justo castigo de haber crucificado a Jesucristo, en todas las partes del mundo es esclava, vil y abatida, sola en España manda con exaltación y dominio.

Sobre los conversos:

Si dijera que esta ley habla contra los judíos que lo son y no contra los conversos, al que lo dijere le desmienten estos propios conversos, con sus maldades y carteles, tanto peores que los otros cuanto lo prueba no haberse convertido sino para poder hacer lo que hacen.

No ignoro que han de ser admitidos en la Iglesia por la conversión y solicitados para ella, mas no olvido las palabras del obispo don Pablo, arriba citadas, en que aconsejó a don Enrique el Tercero no admitiese en su servicio, ni en su consejo, ni en las cosas de su patrimonio judío converso ninguno.

Se conviertan con la boca sola, guardando su error en el corazón firmemente.

Yo espero de la soberana grandeza, clemencia y justicia de V.M. que, borrando esta mala generación de Vuestros reinos y asolándolos, libraréis Vuestros vasallos.

Estas palabras encaminadas a sólo el servicio de V.M. y gloria de Jesucristo en la total expulsión y desolación de los judíos, siempre malos y cada día peores, ingratos a su Dios y traidores a su rey.

En Villanueva de los Infantes, 20 de Julio de 1633.

Besa los reales pies y mano de V.M.

Don Francisco de Quevedo Villegas

• • •

No queda, ni de lejos agotado el tema, pues sería preciso, por ejemplo, acompañar lo escrito de una revisión histórica de la época de la España Contrarreformista, que tan brillantes figuras literarias produjo, incluyendo a los que se refirieron a Fray Luis en el Prólogo de la edición de Quevedo, que además, coincidió cronológicamente con Felipe II, Felipe III y Felipe IV, pero ello alargaría mucho el presente artículo, además de que, de la etapa histórica referida, nos hemos ocupado aquí, ya en otras ocasiones, a causa de su gran interés, y seguiremos haciéndolo, sin duda.

• • •

Ejemplos de la poética de Fray Luis de León

Poesías. Fray Luis de León; editor literario Javier San José Lera (BVMC).

Tras los citados Preliminares:

-Censura de José de Valdivielso

-Aprobación de Lorenzo Vander Hammen y León

-Dedicatoria de Quevedo a don Manuel Sarmiento de Mendoza, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia de Sevilla

-Al Excelentísimo señor Conde Duque, Gran Canciller, mi señor, y la

-Dedicatoria de fray Luis de León a don Pedro Portocarrero,

Aparece el Libro Primero, que contiene las tituladas, Obras Propias, -de Fray Luis de León-, de las que proceden los ejemplos que siguen.

Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional. BNE

Vida retirada

¡Qué descansada vida

la del que huye el mundanal rüido,

y sigue la escondida

senda, por donde han ido

los pocos sabios que en el mundo han sido!

Que no le enturbia el pecho

de los soberbios grandes el estado,

ni del dorado techo

se admira, fabricado

del sabio moro, en jaspes sustentado.

No cura si la Fama

canta con voz su nombre pregonera,

ni cura si encarama

la lengua lisonjera

lo que condena la verdad sincera.

¿Qué presta a mi contento,

si soy del vano dedo señalado;

si en busca deste viento

ando desalentado

con ansias vivas, con mortal cuidado?

… … …

A Francisco de Salinas

Salinas en los Retratos de Españoles Ilustres (1)

El aire se serena

y viste de hermosura y luz no usada,

Salinas, cuando suena

la música extremada

por vuestra sabia mano gobernada.

A cuyo son divino

el alma, que en olvido está sumida,

torna a cobrar el tino

y memoria perdida

de su origen primera esclarecida.

Y como se conoce,

en suerte y pensamiento se mejora;

el oro desconoce

que el vulgo vil adora,

la belleza caduca engañadora.

Traspasa el aire todo

hasta llegar a la más alta esfera

y oye allí otro modo

de no perecedera

música, que es la fuente y la primera.

Ve cómo el gran Maestro,

a aquesta inmensa cítara aplicado,

con movimiento diestro

produce el son sagrado,

con que este eterno templo es sustentado.

Y como está compuesta

de números concordes, luego envía

consonante respuesta;

y entre ambos a porfía

se mezcla una dulcísima armonía.

Aquí el alma navega

por un mar de dulzura, y finalmente,

en él ansí se anega,

que ningún accidente

extraño y peregrino oye o siente.

¡Oh desmayo dichoso!

¡Oh muerte que das vida! ¡Oh dulce olvido!

¡Durase en tu reposo,

sin ser restituido

jamás a aqueste bajo y vil sentido!

A este bien os llamo,

gloria del apolíneo sacro coro,

amigos, a quien amo

sobre todo tesoro,

que todo lo visible es triste lloro.

¡Oh, suene de contino,

Salinas, vuestro son en mis oídos,

por quien al bien divino

despiertan los sentidos,

quedando a lo demás adormecidos!

▪ ▪ ▪

(1) De acuerdo con los “Retratos de Españoles Ilustres” de 1791, Salinas, que perdió la vista a los 10 u 11 años, buscó en el estudio un consuelo á la falta del sentido que había perdido, y dedicándose á las letras griegas y latinas, á las matemáticas y á la música, fue tan excelente en ellas, que hubo pocos en aquella época que le aventajasen en las primeras, y ninguno arribó al grado que él en el conocimiento teórico y práctico de la última.

El historiador y Cronista Ambrosio de Morales -añade la Semblanza-, dice haber visto á Salinas dominar de tal modo á sus oyentes ya con los instrumentos, ya con la voz, que los violentaba al llanto, á la alegría y al terror; al modo que se cuenta de los primeros inventores de la armonía.

Murió hacia 1590 y se conserva su Tratado de Música, en latín, pero ninguna composición musical.

▪ ▪ ▪

Contra un juez avaro

Aunque en ricos montones

levantes el cautivo, inútil oro,

y aunque tus posesiones

mejores con ajeno daño y lloro;

y aunque, cruel tirano,

oprimas la verdad y tu avaricia,

vestida en nombre vano,

convierta en compra y venta la justicia;

y aunque engañes los ojos

del mundo, a quien adoras, no por tanto

no nacerán abrojos

agudos en tu alma; ni el espanto

no velará en tu lecho,

ni huirás la cuita, la agonía

el último despecho,

ni la esperanza buena en compañía

del gozo, tus umbrales

penetrará jamás; ni la Meguera

con llamas infernales,

con serpentino azote la alta y fiera

y diestra mano armada,

saldrá de tu aposento sola un hora;

y ni tendrás clavada

la rueda, aunque más puedas, voladora

del tiempo, hambriento y crudo,

que viene, con la muerte conjurado,

a dejarte desnudo

del oro y cuanto tienes más amado;

y quedarás sumido

en males no finibles y en olvido.

Al salir de la cárcel

Aquí la envidia y mentira

me tuvieron encerrado.

Dichoso el humilde estado

del sabio que se retira

de aqueste mundo malvado,

y con pobre mesa y casa

en el campo deleitoso,

con sólo Dios se compasa,

y a solas su vida pasa

ni envidiado ni envidioso.

● ● ●

● ● ●